Dans le cadre d’un séminaire interne de l’équipe de l’UdN à l’automne 2023, une des sociétaires, Anne Lechêne, est intervenue pour évoquer la question des Communs. Ce fut un exposé riche d’enseignement, et deux ou trois points spécifiques me paraissent utiles à souligner, à mettre en perspective par rapport à la fois à la démarche de Cadres et Processus, et aux enjeux socio-politiques actuels.

Où l’on reparle… des haies !

Lors des récentes manifestations agricoles, les informations ont souligné le caractère volumineux des réglementations que les agriculteurs doivent respecter concernant l’entretien des haies. Obstacles à la culture extra-mécanisées d’énormes parcelles, réservoirs de fraîcheur, d’humidité et de biodiversité, les haies sont devenues depuis quelques temps un emblême de résistance « écolo » à l’agri-business.

C’est donc avec étonnement que j’ai découvert que parmi les premiers « Communs » dont on reconnaît l’existence, étaient des champs mis en commun en Angleterre. Ceux-ci ont disparu entre le 14ème et le 18ème siècles avec l’édification de haies et de clôtures qui ont permis aux grands propriétaires de privatiser les pâtures à moutons, puisque la laine était très valorisée à l’époque : c’est le mouvement des enclosures. Cette période a conduit à une situation de grande pauvreté, une urbanisation accelérée au Royame-Uni, et à une forte concentration de propriété : cette privatisation était réalisée par un petit nombre, sans doute les plus puissants et/ou les plus avides. Cela amène trois conclusions :

- La société a la capacité de reconfigurer drastiquement les paysages dans lesquels elle évolue, et ce d’autant plus clairement qu’elle s’appuie sur une volonté politique. Mais elle a aussi souvent tendance à faire et défaire – espérons seulement que ce ne soit pas sur des cycles si courts que son efficacité soit réduite à zéro.

- Les haies, comme beaucoup de « dispositifs », ne sont pas dogmatiquement bonnes ou mauvaises en elles-mêmes, mais on peut les utiliser dans telle ou telle perspective. La visée, le mode de mise en place et les fruits (au sens littéral ou moins littéral !) qu’elles peuvent porter, nous permettent de juger pour chaque cas de leur intérêt pour le(s) propriétaire(s), les usagers, la nature.

- Un peu comme il y a une tendance générale à accroître le désordre (nommée en physique entropie), si on n’y prend pas garde, des habitudes et pratiques collaboratives peuvent être conduites à un terme. Le parallèle peut sembler bizarre : les haies, c’est plutôt de l’ordre, non (émoticône sourire) ? On va dire que l’entropie concerne l’univers, et l’évitement des organisations collaboratives qu’on peut nommer « libéralisme » concerne la société. C’est ce que les historiens appellent « La tragédie des communs » puisqu’apparemment répétée plusieurs fois dans l’Histoire.

Mais alors… à quoi ça sert ?

On pourrait se dire alors, puisque la pente est nette vers soit un épuisement de la ressource (rappelons-nous de l’ïle de Pâques), soit une appropriation, qu’il ne sert à rien d’essayer de promouvoir « un bien commun ». Qu’il s’agit d’une utopie gauchisante gentille mais limite dangereuse, remettant en question la sacrosainte propriété, inaliénable (après avoir été potentiellement illégitimement revendiquée !).

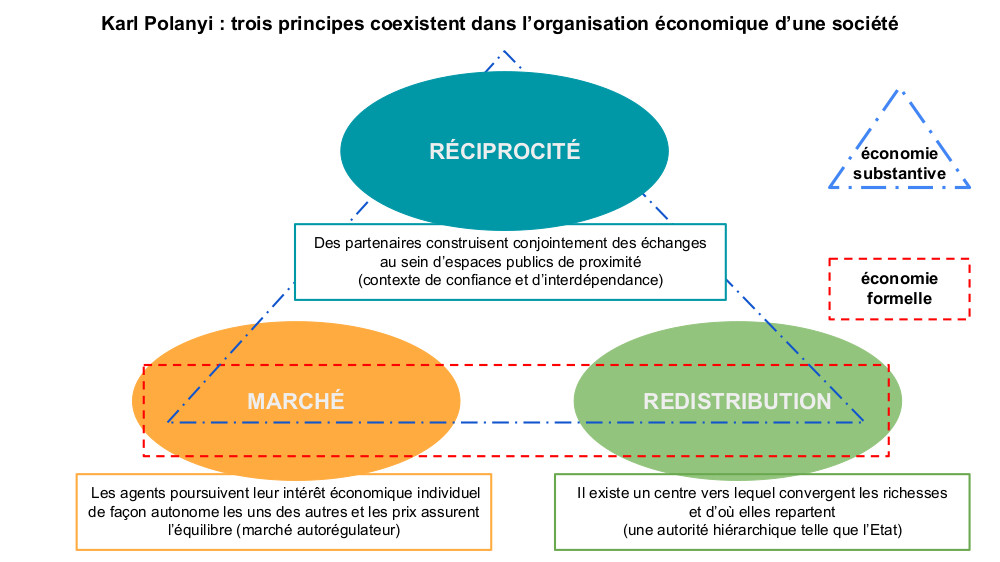

Tout d’abord, et selon l’économiste et prix Nobel Elinor Ostrom, cette pratique de mise en commun, basée sur le principe de réciprocité heureusement à l’œuvre à maints endroits de nos cellules familiales, et plus largement de la société, n’est pas rare. Elle émerge régulièrement et spontanément dans les situations où les groupes humains concernés sont dépendants de ressources pas, peu, difficilement, lentement ou coûteusement renouvelables.

Dans une famille actuelle, on peut citer comme ressource la disponibilité de la machine à laver, du lave-vaisselle, de la salle de bain, et surtout de la place dans le lieu de vie et du temps des personnes en charge/en capacité de gérer la mise en place de ces dispositifs et leur entretien. Chaque membre de la famille ne peut gérer sa propre salle de bain, sa cuisine à lui : cela n’aurait pas de sens. Il y a évidemment une réelle et salutaire inter-dépendance, de la réciprocité au moins dans le couple mais aussi avec les enfants qui ont bien des devoirs envers leurs parents. La famille monoparentale, ne pouvant facilement reposer sur une réciprocité entre adultes, peut donc être en grave danger.

Dans les sociétés qui ont mis en place ce principe, les ressources sont par exemple : les terres cultivables, les ressources en gibier, en bois, en eau, etc. . Même si, quand on est citadin actuellement, cet accès aux ressources nous paraît moins sensible, au global nous dépendons toujours de capacité à nous alimenter et à nous abreuver, à trouver des matières premières. Le parallèle avec la situation mondiale et aux enjeux socio-politiques actuels saute alors aux yeux : c’est ce qui me semble rendre ces réflexions si précieuses aujourd’hui.

Si l’être humain est assez intelligent pour « s’organiser », mettre en commun au lieu que les ressources disparaissent, quelles sont les conditions pour que cela arrive et comment contrer la tendance à se désorganiser ? Comment rendre ces « Communs » durables ?

Où on s’aperçoit que les Communs… n’existent pas !

Il y a une initiative que je soutiens, à la faveur de mon récent intérêt pour le sujet : la création d’un MOOC sur Les Communs. Lors d’une rencontre pour envisager cette mise en place, un des premiers échanges donna le ton : dans le contenu du MOOC il ne sera pas question de donner une définition de ces « Communs », de ce « bien commun » dont on essaye de parler, dans la mesure où les spécialistes eux-mêmes ne l’ont pas cernée.

En fait, ce n’est pas étonnant. Tout d’abord, ils sont de nature très diverses : matériels ou imatériels, naturels ou manufacturés, culturels ou physiques, et maintenant même, numériques ! De plus, ils sont évolutifs, et fragiles, comme on l’a vu. Cela conduit Anne Lechêne a affirmer (si si, on peut quand même affirmer des choses !), à la suite de D. Bollier, que c’est en fait le fait de faire « Communs », le « Commoning » : la pratique de mis en commun, de soin et de partage de la ressource, que l’ont peut définir. En fait, on définit trois axes dont l’existence conditionne la possibilité de « Communs » :

- L’existence d’une communauté organisée avec ses propres règles

Ce n’est donc pas un universalisme ! Mais un ensemble de personnes définit par une membrane, en particulier des règles, un cadre d’utilisation de ces Communs.

- L’accès partagé à un système de ressources vulnérables

Car le but de cette organisation est justement de maintenir ces ressources. On note ici que l’accès doit être partagé. Cela ne précise pas le caractère équitable du partage a priori, même s’il peut être souhaité/souhaitable : l’être humain est épris de justice dès son plus jeune âge !

- Un faisceau de droits et d’obligation pour ceux qui ont accès au système de ressources

Donc des droits, assortis de devoirs. On voit qu’on est bien loin de l’ouverture idéaliste gentille de partage sans limite, on est plutôt dans un caractère « de droite » : droits, obligations, organisation, et donc, conservatisme culturel des éléments permettant d’assurer cette transmission d’information nécessaire à faire perdurer le système, etc…

Pour finir

Ma conclusion est simple, et je vous la livre dès maintenant et sans détour. La pratique des Communs n’est ni de droite ni de gauche, mais nécessite une réelle dialogie, un équilibre dynamique construit dans le dialogue, entre :

- un élan vers le partage, la coexistence d’individus et la justice d’une part, et

- la mise en place de règles, de cadres (permettant exclusion de membres si nécessaire) et de cultures/traditions d’autre part.

Cette pratique n’est plus accessoire mais devient nécessaire à mesure que l’utilisation dérégulée des ressources, renouvelables ou non, par la société, amenuise ces ressources toutes épuisables, et donc l’habitabilité de la planète pour l’ensemble des êtres vivants, être humain compris.

Pour aller plus loin, un prochain article détaillera les trois axes définissant l’existence de Communs en huit principes, ce qui nous permettra en particulier d’évoquer plus directement la question de la gouvernance. Nous visiterons la partie organisationnelle potentiellement complexe de ce « système de ressources », qui nécessite la mise en place d’un cadre d’autant plus sophistiqué que le système est compliqué. Nous parlerons également plus spécifiquement de Communs numériques.

Excellent article de vulgarisation, synthétique et clair 🙂

Dans un autre style mais avec un même objectif, il y a ça : https://youtu.be/eqyvQkHtEgk

J’ai trouvé l’introduction aux communs particulièrement efficace, bravo ! Est-ce que la question de savoir si c’est plutôt de droite que de gauche, il faudrait savoir comment on classe à gauche et à droite. S’il y a un clivage, c’est peut-être entre droit d’usage (plutôt à gauche ?) et droit de propriété (plutôt à droite ?).